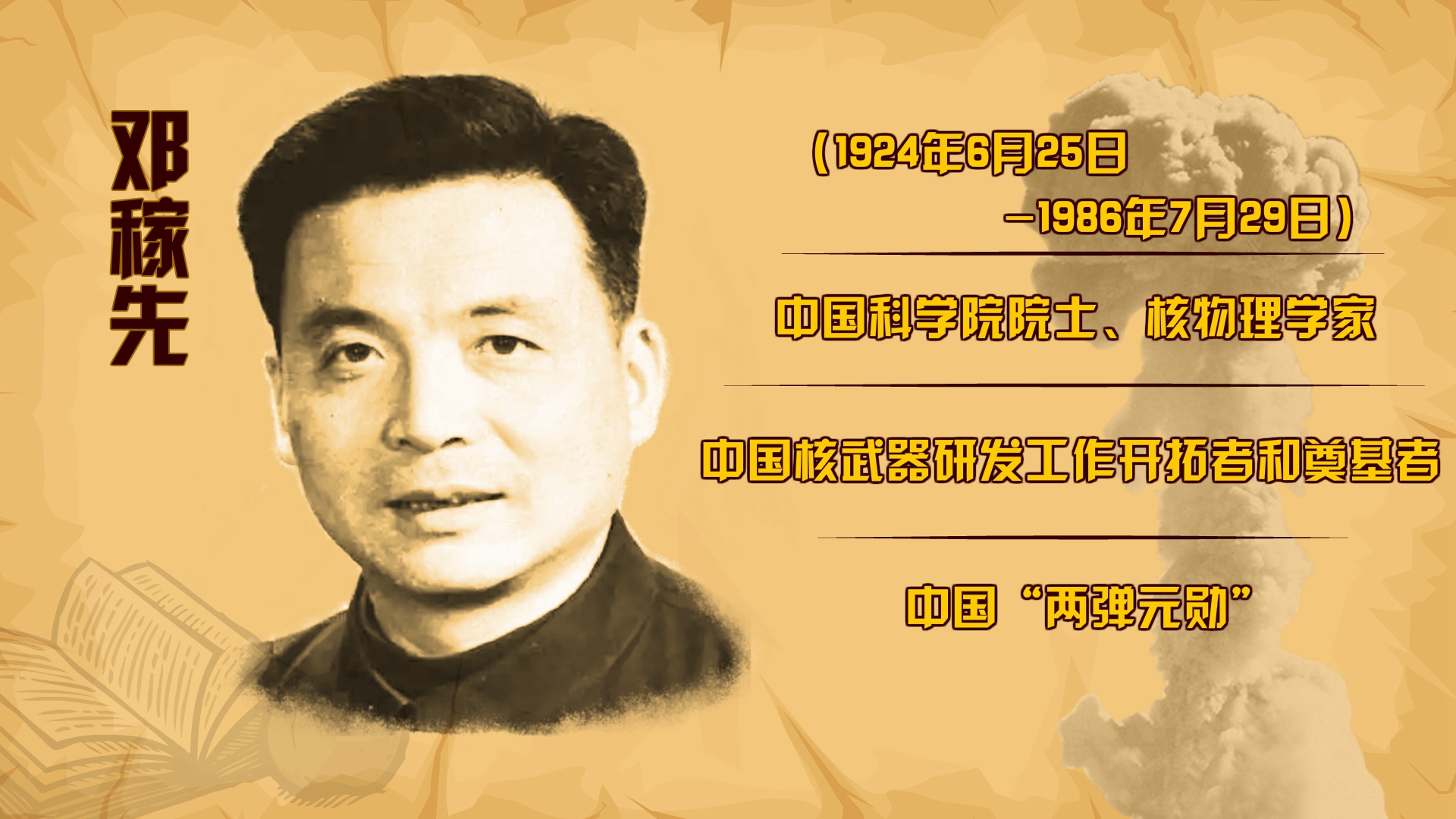

邓稼先是中国科学院院士、著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基人之一。他在极其困难的条件下,领导完成了中国第一颗原子弹的理论设计,并亲自指导了核试验的爆炸过程。邓稼先因长期受到核辐射,不幸患上癌症,于1986年逝世。他的事迹被拍成电影《两弹一星》,以纪念他对中国国防和科技的贡献。

邓稼先,一位杰出的中国科学家,被誉为“中国原子能之父”,他的一生致力于发展中国的原子能事业,为中国的国防和能源事业做出了巨大的贡献。

邓稼先出生于1924年,籍贯安徽怀宁,他的父亲是一位著名的文人,母亲也是一位有教无类的教师,邓稼先从小就受到了良好的教育,这也为他后来的科学事业奠定了基础。

1945年,邓稼先毕业于西南联合大学,并获得了清华大学物理系的学士学位,之后,他考取了清华大学物理系的研究生,并在1947年获得了硕士学位,邓稼先的才华得到了导师的赏识,被推荐到了美国普渡大学物理系深造。

在美国期间,邓稼先勤奋学习,成绩优异,他始终牢记自己的祖国是中国,心中充满了对祖国的思念和对科学的热爱,1950年,邓稼先回到了中国,并投身于原子能事业的研究中。

邓稼先带领团队攻克了多个技术难关,成功研制出了中国第一颗原子弹和氢弹,他在科研过程中,始终坚持“安全第一”的原则,亲自参与实验,并多次冒着生命危险,他的付出并没有白费,中国的原子能事业取得了巨大的突破。

除了科研方面的成就,邓稼先还十分注重人才培养,他亲自指导了许多年轻科学家,并鼓励他们勇于探索、创新思考,邓稼先认为:“科学需要人才,人才需要培养。”他始终致力于培养更多的年轻科学家,为中国的科学事业注入新的活力。

1986年,邓稼先因病逝世,享年62岁,他的离世让中国科学界陷入了一片哀痛,他的精神和事业却永远铭刻在了中国科学的历史上。

邓稼先的事迹告诉我们,科学是需要付出巨大努力和牺牲的,只要心中有梦想、信念坚定,就一定能够克服困难、实现目标,邓稼先也告诉我们,人才培养是科学事业的重要组成部分,只有拥有更多的优秀人才,才能够在科学领域取得更大的突破和成就。

我们应该铭记邓稼先的事迹和精神,学习他的科研精神和人才培养理念,我们也应该珍惜自己的才华和机会,努力探索、创新思考,为中国科学事业的发展贡献自己的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号