全球部分地区出现商品短缺现象,日本缺米,美国缺鸡蛋。这种短缺背后的经济学逻辑是多方面的。受供应链问题、需求激增或生产成本影响,商品供应暂时无法满足市场需求,导致价格上涨和短缺。这种情况可能引发通胀压力,并考验各国经济韧性。短缺问题需通过政策调整、市场机制和全球合作来解决,以确保经济平稳运行。

本文目录导读:

背景概述

全球范围内出现了多种商品短缺的现象,从日本的缺米危机到美国的鸡蛋短缺,这些事件背后隐藏着复杂的经济学逻辑,本文将围绕这两个案例展开分析,探究商品短缺背后的深层原因。

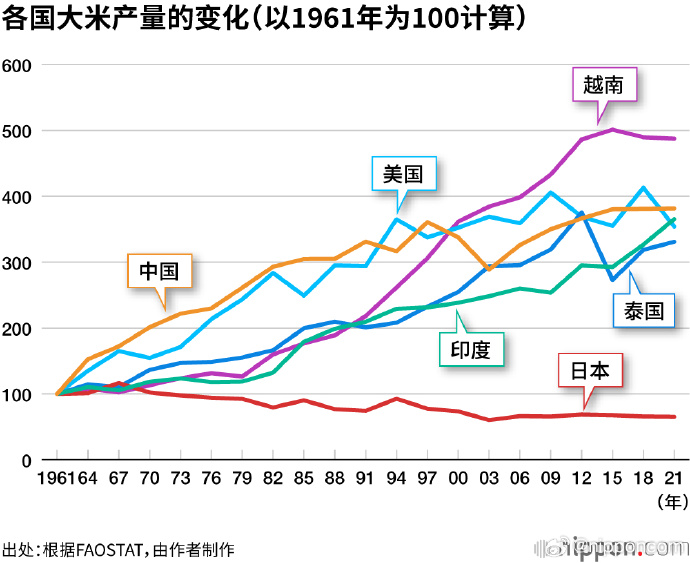

日本的缺米危机

日本作为一个资源相对匮乏的国家,粮食供应一直是国家发展的重要议题,近年来,日本遭遇缺米危机,主要原因如下:

1、自然灾害频发:日本地处环太平洋火山带,地震、台风等自然灾害频发,对农业生产造成严重影响。

2、人口结构变化:随着日本老龄化趋势加剧,从事农业生产的人口减少,导致粮食产量下降。

3、供应链问题:疫情期间,国际物流受阻,导致日本粮食进口困难,国内供应紧张。

美国的鸡蛋短缺

美国作为全球经济大国,鸡蛋短缺现象引人关注,究其原因,主要包括以下几点:

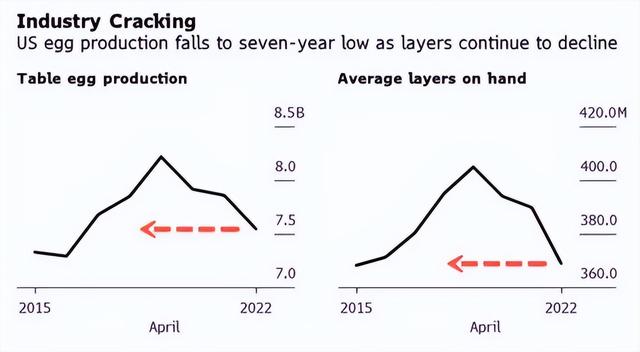

1、禽流感疫情:禽流感在美国禽类产业中爆发,导致大量蛋鸡死亡,鸡蛋产量大幅下降。

2、供应链问题:疫情期间,物流运输受阻,鸡蛋供应链受到冲击,导致部分地区供应紧张。

3、消费习惯变化:疫情期间,家庭对鸡蛋等食品的需求增加,加剧了市场供应压力。

商品短缺背后的经济学逻辑

1、需求与供给失衡:商品短缺的根源在于需求与供给的失衡,当需求超过供给时,价格上升,短缺现象出现。

2、市场调节机制:在市场经济条件下,价格机制起着重要的调节作用,当某种商品供应紧张时,价格上升会激励生产者增加生产,从而缓解短缺现象,这一过程需要时间,短期内可能出现供需矛盾加剧的情况。

3、信息不对称:信息不对称也是导致商品短缺的原因之一,生产者和消费者之间的信息不透明可能导致市场预测失误,进而引发供需失衡,在疫情等突发事件的影响下,信息不对称可能导致市场恐慌和抢购行为,加剧短缺现象。

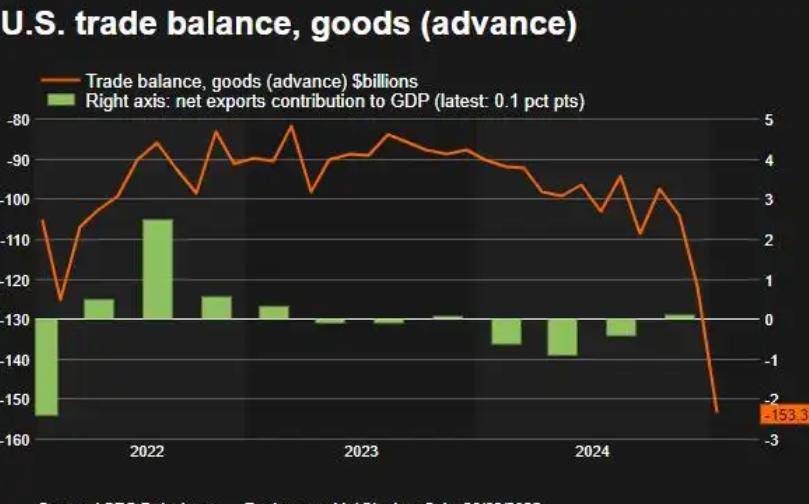

4、外部冲击:自然灾害、疫情等外部冲击可能对生产造成严重影响,导致短期内商品供应不足,政策调整、国际贸易摩擦等因素也可能影响商品供应和市场格局。

5、结构性问题:商品短缺背后可能隐藏着结构性问题,农业生产人口老龄化、产业结构单一化等问题可能导致某些商品的供应能力下降,解决这些问题需要长期的结构性改革和政策支持。

应对措施与建议

针对商品短缺问题,政府和企业应采取以下措施:

1、加强宏观调控:政府应加强宏观调控力度,通过政策手段稳定市场供应,对短缺商品实行价格管制、提供补贴等措施。

2、优化供应链:企业应加强供应链管理,提高供应链的韧性和抗风险能力,通过多元化供应商、优化库存管理等措施,降低供应链风险。

3、提高信息透明度:加强信息公开和透明度,减少信息不对称对市场的影响,政府和企业应及时发布相关信息,引导市场理性预期和决策。

4、结构性改革:针对结构性问题,政府应推动相关产业的结构性改革,通过支持农业科技创新、优化产业结构等措施,提高供应能力。

日本的缺米危机和美国的鸡蛋短缺现象揭示了商品短缺背后的经济学逻辑,需求与供给失衡、市场调节机制、信息不对称、外部冲击和结构性问题是导致商品短缺的主要原因,针对这些问题,政府和企业应采取相应措施,加强宏观调控、优化供应链、提高信息透明度并推动结构性改革,以缓解商品短缺现象。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号